Avevo bisogno di tornare a casa, in senso più fisico che metaforico. I viaggi lunghi ti danno la certezza dello spostamento, soprattutto se in treno o in auto.

In quei giorni sono stata al mare, ho la fortuna di averlo a pochissimi chilometri, al mattino e alla sera per concludere con un cielo in fiamme e Stromboli poco più in là.

Preferisco il mare del mattino, relativamente presto, quando l’acqua è limpida e ti canta la sua canzone. Sopporto poco la folla e il caldo.

Comunque, ne ho approfittato per visitare un pezzettino della mia regione, sono tornata a Scilla dopo dieci anni: il mare che si allunga ai piedi delle abitazioni mi fa sempre un certo effetto. La prima fermata, però, è stata al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Quest’anno ricorrono i cinquant’anni dal ritrovamento nella baia di Riace dei Bronzi. Il patrimonio racconta quanta stratificazione culturale plasmi un territorio.

Nota dolente, amarissima per me: il personale non è adeguatamente formato e in alcuni casi, addirittura si è rivelato maleducato. È un grande dispiacere.

I libri

Pur avendone visti diversi, l’immagine che ho di un faro è sempre la medesima, quella che potrei riportare su un foglio: una costruzione altissima, a strisce rosse e bianche, una lanterna. Ma so bene che il catalogo è ampio, come dimostra la copertina del libro in questione.

Il titolo è domanda semplice: Come funziona un faro? (trad. di Claudia Zonghetti, La Nuova Frontiera Junior). Dunque, Roman Beljaev, oltre a illustrarlo (prevalgono il rosso scuro, il blu, il bianco, il nero e tocchi di senape), riferisce tutto ciò che lo riguarda in questo volume che è un albo e un libro di divulgazione: segnali luce, come si costruisce e dove, gli interni, i colori, le altezze e le forme. Gli interrogativi che scaturiscono sono molteplici.

Ciascuno conserva una sua unicità che deriva dal luogo, dall’architettura in molti casi ardita, dal contesto storico e dal committente. Possiamo pensare questo libro di divulgazione come una vera e propria gita al faro.

Nonostante l’automatizzazione e non esista più il mestiere di guardiano, il gps e i satelliti, sono ancora attivi all’incirca 1500 fari.

I tanti disseminati lungo le coste, oltre a raccontare il prestigio e il potere dei tempi che furono, mantengono inalterata la loro figura romantica e idealizzata della solitudine, e soprattutto quel bisogno primario di costituire un punto fermo per i naviganti. Lo scrive Jazmina Barrera in Quaderno dei fari: «non si può pensare al faro senza il mare».

Non ho mai sentito parlare di Marise Ferro, un’autrice dimenticata del secolo scorso, con alle spalle una fitta attività di giornalismo e scrittura. La ragazza in giardino (curato da Francesca Sensini, Elliot) esce per la prima volta nel 1976 per Rizzoli: saluto benevolmente l’impresa di scavare nella nostra letteratura per riportare a galla quanto è rimasto in ombra.

Il racconto procede su una scrittura elegante, un puntuale taglio psicologico, ricco di rimandi autobiografici, più volte ripresi in altre pubblicazioni.

A Villa Bra, estrema Riviera ligure, a due passi da Nizza, vivono la giovane Laura e nonna Leo, benestante, avara e severa che le preclude una quotidianità al di fuori di lì. «In quel vuoto non erano ammesse le amicizie, le infatuazioni, i capricci giovanili, gli scambi tra ragazzi e ragazze della mia età. Ero isolata, costretta a vedere negli adulti dei carcerieri».

Le accomuna l’amore e la cura per il giardino della villa, che le vede protagoniste di lunghe passeggiate: «sulla roccia nonna Leo era riuscita ad edificare un piccolo paradiso terrestre». Una tavolozza naturale e profumata. «Era un giardino stupendo, quasi fiabesco, rubato all’avarizia di una terra dalla maestosa gentilezza, superba di linee, smagliante di colori, ma tutta di roccia».

Per la ragazza il giardino diventa un rifugio, una consolazione, ad assorbirne lo spirito silvestre: «[…] il verde si fondeva in una tinta azzurrina, raggi bianchi correvano a fiore del suolo, scendevano verso l’onda atomi luccicanti».

Tutto si gioca in un netto contrasto tra la vitalità della natura e la costrizione della ragazza: Laura conosce bene quel giardino, i fiori, il loro temperamento e adattamento alla salsedine, ma non può più ridimensionare sé stessa a quel piccolo mondo.

All’improvviso in quell’angolo di Liguria entra tanta vita, a cominciare dal ritorno dei genitori e fin dall’inizio Laura denuncia la mancanza dei genitori, incuranti della sua persona, per dedicarsi ai lussi. Il contrasto si accentua anche con la madre, di tutt’altra natura, decisa a non rinunciare ai piaceri e alla libertà.

E dunque un romanzo di formazione, in cui entrano in gioco molte donne, che in qualche modo conferiscono a Laura la prontezza a dare sostanza ai suoi desideri.

Conoscevo bene le stagioni, il farsi e il disfarsi di certe luci nel cielo, l’ora delle maree, il tornare ad una data precisa delle rondini, lo sboccio dei narcisi e delle violette appena finiva gennaio nelle aiuole del giardino, la bellezza della terra dove ero nata. Ma delle persone umane non sapevo nulla.

Tove Jansson mi ha disarmata. Apro una parentesi: negli ultimi mesi leggo sempre più raramente le sinossi dei libri perché trovo che rivelino troppo, togliendomi il gusto della lettura (vale anche per i trailer dei film), vale ancor di più per autori che già conosco. Dunque Campo di pietra (trad. di Carmen Cima Georgetti, Iperborea) mi ha disarmata perché rifugge l’atmosfera fiabesca o idilliaca che avevo trovato in diversi titoli dell’autrice, seppur non abbia letto quasi tutto e considerando che non deve essere una regola aura.

È un racconto sull’ossessione delle parole – esatte, misurate, aderenti ai fatti – da usare e non abusare, sull’isolamento e il potere di chi scrive: «ogni tanto penso che non ci sia niente di più pericoloso delle parole che spargiamo intorno».

Jonas, pensionato da poco, è alle prese con la biografia di un magnate della stampa, soprannominato da lui Y, soprattutto con il tentativo di trovare la voce giusta che possa raccontarlo con verità, lui che con le parole ha corrotto.

Un pensiero consapevole dovrebbe consistere nell’analizzare e formulare in parole, precisare, distinguere e scartare, dare a ogni espressione la sua esatta giustificazione.

Con le figlie, Karin e Maria, va in vacanza alle isole Åland. La preoccupazione delle donne è di essere accomodanti, replicando certi meccanismi familiari. Da parte sua Jonas ha sempre fatto pesare il suo lavoro di giornalista, il suo pensiero patriarcale. Va in scena lo spettacolo delle relazioni, private e lavorative, smascherando le vessazioni, i sussulti, le incomprensioni. Dedicarsi a quella biografia significa specchiarsi, diventa un percorso rivelatore per Jonas.

Sulle isole, c’è un luogo chiamato campo di pietra, un enorme ammasso di grossi sassi grigi tondeggianti e coperti di muschio. Più avanti arriva la metafora:

Io devo comunque scavare a fondo nel suo campo di pietra, portare alla luce, continuare a rovistare, continuare a scrivere – anche se non c’è niente sotto, c’è il vuoto fino alla roccia primitiva.

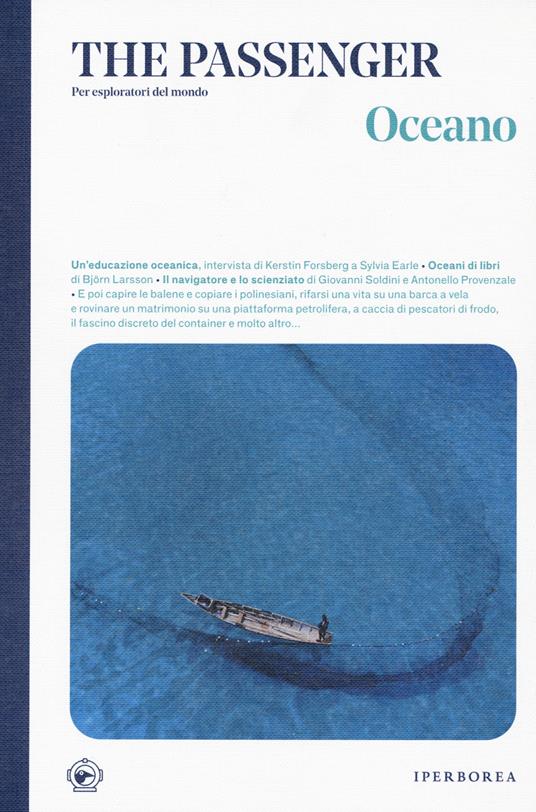

Credo di fare la stessa premessa ogni volta che mi capita tra le mani un The passenger: non bisogna aspettarsi versioni edulcorate di quanto andremo a leggere.

Questo volume, dedicato all’Oceano (Iperborea), lascia spazio a quanto non vediamo, potrei dire al sommerso e al lontano dalla costa più prossima.

L’accento è posto sulla fragilità di un ecosistema sovrasfruttato, considerato più una risorsa considerata gratuita, defraudata senza scrupoli, e dimenticando come l’emergenza climatica è strettamente legata a tutti i suoi elementi. Lo scioglimento dei ghiacciai, l’acidificazione delle acque, le conseguenze delle attività umane ci ricordano che direzione stiamo prendendo.

L’immagine che abbiamo del mare, ossia osservarlo dalla riva spesso con spirito vacanziero, non ha nulla a che vedere con la realtà, lo diceva anche Conrad, che imbarcarsi è sinonimo di caso, errore umano e condizioni atmosferiche. Lo sanno i lavoratori che estraggono petrolio, i pescatori dell piccole isole del Pacifico che hanno tracciato rotte millenarie con la sapienza e l’ascolto (tra i miei articoli preferiti).

Mālama honua, un’espressione hawaiana, è riconducibile al dovere dell’umanità a prendersi cura della terra: non c’è di più prezioso di quanto ci circonda, ospiti su un pianeta che è Natura.

Il Mondo dovrebbe chiamarsi Oceano, proprio perché nettamente più esteso delle terre emerse. E le balene, gli abitanti più grandi, che Philip Hoare ha osservato alle Azzorre ne sono una prova: «dopo lo [un giovane esemplare] rivedo più da vicino, un incontro che lascia entrambi a bocca aperta». L’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande.

Le curiosità

Un archivio dei suoni della natura

Ecologica

Qualche consiglio per non sprecare l’acqua, cercando di dare il nostro contributo.

La canzone

Tu chiamala estate di Legno (2018)

La serie

Borgen. Potere e gloria di Adam Price – stagione 4(2022)